文/Chao Hung Wang

當社群媒體巨擘Facebook在2013年底將動態消息(News Feed)的影片預設為自動播放時,對使用者來說,Facebook瞬間變成了吃流量怪獸,使用者也紛紛地將關閉自動播放功能的方法分享出去。

但是,對於粉絲專頁經營者及廣告商而言,自動播放功能仍然使他們的影片閱覽率帶來了顯著的成長。Facebook的自動播放啟用後,影片觀看時間超過3秒以上的閱覽人次,每日可達30億人次,與前一年相比,平均每位Facebook用戶上傳影片的比率也提升75%。然而許多影片在被使用者觀賞的過程中,都是沒有開啟聲音的。試想當我們在看Facebook影片時,確實有很大的比重是在工作或通勤時間,因此這種不適合開啟聲音的情況下,有字幕的影片就比無字幕的影片來得適合。

85%的用戶無聲觀看Facebook影片

根據美國媒體公司Digiday的文章指出,內容提供者如Mic.com、LittleThings及PopSugar在他們Facebook專頁的影片,每月瀏覽人次均達1.5億左右,其中約有85%的用戶是無聲瀏覽的。雖然這些影片都是無聲地被觀看,但這並不影響影片吸引用戶的程度,根據MEC North America發現,有聲或無聲地瀏覽影片都能成功提升品牌的績效。

Adobe在2014發佈的調查顯示,Facebook在啟用自動播放功能後每季增加了134%的影片閱覽率,與前一年度相比更增加了785%的閱覽率,因此自動播放對於使用者的影片參與度的影響不容小覷,對品牌而言更是拓展能見度的利器。Adobe的研究亦指出,Facebook用戶在週五點讚、留言及分享影片的比率比平常高出25%,因此週五會是上傳影片的好時機。

為什麼影片需要字幕?

不可否認的是,影片相較文字或照片更能吸引使用者目光,即便大多數影片只會被瀏覽幾秒。確實,會有這短暫的瀏覽時間要歸功於社群媒體或廣告的自動播放功能,大家或許也有發現這些自動播放的影片大多數都是預設為靜音的,其原因就是要避免使用者被這突如其來的聲響嚇到。

字幕在台灣的文化中算是相當常見,無論是電視劇或是網路影片,我們已經很習慣有字幕的陪伴,因此在製作行銷短片時更不能忘記善用字幕的力量。比如說下面這則Tech Insider的影片,片中的字幕就扮演了無聲也能瀏覽的功能。除了內嵌式字幕以外,也可以利用YouTube或Facebook等平台提供的隱藏字幕(CC,Closed Caption),這對於內容提供者及觀看者都是相當方便的功能。

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fQgWH6uDL2I](影片來源:Tech Insider YouTube)

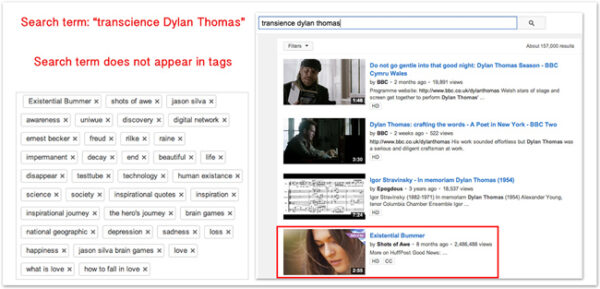

字幕還能提升影片的SEO

Discovery Digital Networks為了探討有無字幕是否會對YouTube上的影片產生影響,透過3PlayMedia的平台進行實驗。他們在2013年1月至2014年4月間,將125部影片加上隱藏字幕並與其他209部未加上隱藏字幕的影片比較,發現有加上字幕的影片,16個月下來的整體點閱率增加7.32%,在加上字幕後的14天內更來到了高峰13.48%。其原因是字幕中的關鍵字,也會被抓進搜尋索引中,影片因而會更容易被搜尋到。

總結:

- 社群媒體上的影片若有字幕更佳

- 善用平台的隱藏字幕功能(CC)

- 每週五會是上傳影片的好時機

- 嵌入隱藏字幕的影片更容易被搜尋到

參考資料:

- 85 percent of Facebook video is watched without sound

- Why you should always give your social media videos subtitles

- Videos lead to 25% more engagement on Facebook, Adobe finds, while Fridays are the best for post impressions

- Like it or not, autoplay video won

- Adobe—Social Intelligence Report

- How Closed Captions Increase Video Views, Rankings and ROI [Study]

- Discovery Digital Networks