文/ 盧佑喬

全球最大的共同工作空間(Coworking Spaces)WeWork 於 8 月 7 日宣布將在韓國和東南亞投資 5 億美元,加速拓展國際市場。本身未擁有任何房產的 WeWork,如何藉由出租辦公空間,6 年內躋身紐約最有價值新創企業?

創新點:共同工作空間的最大價值,不是有形的空間,而是無形的人脈。

WeWork 創辦人 Adam Neumann,創業前在嬰兒服飾公司 Krawlers 工作,並在工作的大樓內認識了建築師 Miguel McKelvey,兩人發現這棟大樓裡有些空間長期閒置,於是興起了共同工作空間的念頭,在 2008 年創立了WeWork 的前身──位於布魯克林區的綠色商辦 Green Desk。

事實上,共同工作空間的概念早就存在,商辦、工商大樓滿街林立,但兩位創辦人將「工作以外」的因素納入考量,Green Desk 主打環保、永續,結合社交和休閒,迅速在紐約打響知名度。

Green Desk 起步後不久,他們發現真正讓客戶著迷的不是環保概念,而是「工作社區」的氛圍,客戶想要一個能提升工作效率、讓工作者自在快樂的環境。於是 2010 年他們賣掉 Green Desk,WeWork 於紐約 SOHO 區正式成立。

1.人人都想要矽谷辦公室,但不是人人都能到矽谷上班

Adam Neumann 和 Miguel McKelvey 先租下一層辦公空間或整棟大樓,再將同個平面隔間並加以裝潢,最後出租給自由業者、創業團隊或大型企業。乍看之下 WeWork 的運作方式很像二房東,但他們不只是出租空間這麼簡單。

WeWork 了解當前創業風氣盛行,大家都嚮往矽谷巨頭 Google、Facebook 的開放式辦公空間,然而「人人都想要矽谷辦公室,但不是人人都能到矽谷上班」,因此 WeWork 的使命便定位在提供顧客一個舒適、自在、對工作加分的空間!

兩位創辦人專業分工,Adam Neumann 負責經營管理、建築師出身的 Miguel McKelvey 則擔起空間設計重任,將每個空間設計成時髦、充滿活力、創意的「矽谷風格」辦公室,並利用透明隔間讓空間在視覺上更為寬敞,也方便租戶們彼此認識交流。

WeWork 提供多種尺寸的辦公空間,從一小張辦公桌、開放式辦公區到私人辦公室,讓客戶依需求選擇最適方案。所有辦公空間配有無線網路、客廳、咖啡、啤酒、廚房以及各種辦公設備,租戶可以穿著輕便、甚至帶寵物來上班。

美國彭博社(Bloomberg)記者 Andrew Rice 從事自由業作家十多年,一年前他加入 WeWork,並形容他在曼哈頓Varick Street 大樓租用的空間像家小酒館,深色木桌、皮椅配上錯視風壁紙和紅色天鵝絨布簾,不只空間有情調,每天還有 Happy hour 提供各式酒品,讓租戶結束一天的工作後,可以到吧台小酌、聊天。

這就是 WeWork 的魅力所在,當工作環境變得時髦又便利、四周充滿讓人紓壓的設施,上班就不再沉悶無趣。WeWork 結合辦公、娛樂和社交,成功吸引來自金融、法律、科技、媒體、藝術等各行各業公司「入住」。目前WeWork 已在全球 30 座城市、90 多個位置設點,更積極往中國、印度發展,大型企業如微軟、戴爾、GE 奇異等都是 WeWork 租戶!

2. 不只是空間租賃,更是創業社群

讓 WeWork 在共享空間產業脫穎而出的第二個原因,是他們透過共享工作空間,提供租戶一個跨領域、跨產業的人脈網絡與創業社群。

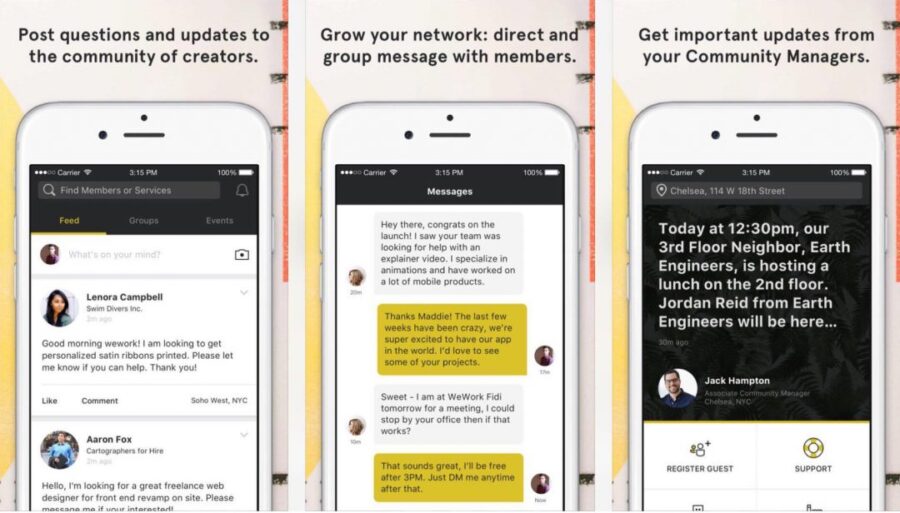

對創業者而言,集思廣益、腦力激盪是創新靈感的來源,而 WeWork 在全球各地已有超過 8 萬位會員,只要你註冊成為 WeWork 租戶,便能輕鬆享有這 8 萬人的社群網絡。WeWork 推出同名 APP,租戶可以透過 APP 和網路平台分享故事或拋出問題,廣納各方人士意見。此外,每棟 WeWork 大樓都有「社區經理」(Community Manager),負責安排交流活動,例如瑜珈課、讀書會、品酒會、桌球賽或派對,社區經理也會主動介紹租戶們認識。

在這裡每個人來自不同背景,卻對工作、創業有相同熱情,透過 WeWork 你很可能結交志同道合的夥伴、尋找合作廠商,甚至認識未來的老闆或投資人。WeWork 有如實體社群網站,且人脈網絡比 Facebook、LinkedIn 更具體精確,這些軟性附加價值使 WeWork 辦公空間炙手可熱,也讓租戶一再續約!

根據華爾街日報(Wall Street Journal),以審計與管顧聞名的國際會計師事務所 KPMG(安侯建業),在曼哈頓約有 50 名員工使用 WeWork 大樓辦公,裡頭所有員工穿著 T-shirt、圍繞長形木桌與白板做事,愜意的氣氛讓人很難想像這是 KPMG。

現為 KPMG 研究員兼顧問的 David Pessah 分享他親身的有趣經歷:兩年前他任職於一間只有 4 人的新創公司,他們的辦公室正巧和 KPMG 在同層 WeWork 大樓,大樓內 KPMG 自在的工作氛圍,顛覆了他對會計師事務所嚴肅、緊繃的刻板印象。有天在電梯內遇到 KPMG 總監,兩人相談甚歡,於是 David Pessah 就在 WeWork 大樓內獲得了現在的工作!

單從辦公室租賃的角度來看,WeWork 的收費貴得驚人,一張專用辦公桌月租 350 美元起、一間私人辦公室 450 美元起,價格依地點而異,例如位於曼哈頓的 8 人辦公室月租就要 6250 美元!

但在大都市如倫敦、紐約的 WeWork 大樓八成以上客滿,空出來的位置也會在幾個月內出租,因為除了空間租賃,加入 WeWork 對內提升團隊向心力、對外建立業界人脈以及 WeWork 社群歸屬感,若將這些無形價值納入考量,目前的收費實在划算!

3. WeWork 用這三步驟建立自己的競爭優勢

WeWork 雖然佳評如潮,卻也面臨財務結構的質疑和抨擊。WeWork 獲利主要來自租金,但批評者認為這種二房東的套利行為無法長期發展,且 WeWork 不少用戶屬於新創企業,倘若新創市場有大型波動,這些用戶難以募資,便付不出租金。

面對質疑,WeWork 並不畏懼,因為它用這三步驟成功建立自己的競爭優勢:首先,為了有效分散風險,WeWork 只有一小部分的租戶是以創投資金為基礎的新創團隊,大部分租戶是比較穩定成熟的企業。

另外,WeWork 也會故意讓租戶的類型變得更多元,這樣的用戶組成才能有效分散市場波動帶來的風險。

減少風險是第一步,為了留住更多租戶,WeWork 第二步是花費精力投入營造租戶的合作默契和歸屬感,WeWork 讓租戶可以透過線上 APP 或是線下舉辦的實體活動,建立跨產業、跨國界的交流。

當租戶透過 WeWork 建立人脈後,若改向其他公司租用空間,便等於放棄在 WeWork 經營的社交圈。WeWork 透過這種方式成功培養了很多忠實租戶。

紮穩根基後,WeWork 最後一步就是擴大規模,它選擇多角經營的方式。WeWork 表示它們的目標是為辦公空間制訂營運計畫,為這些空間帶來更多價值,像是提供租戶不同產業的資訊交流,結交更多人脈等等。WeWork 不像傳統房產公司意在銷售或出租空間。創辦人 Adam Neumann 更以「WeWork 共享街區、社區」(”WeNeighborhoods” or a “WeStreet”)為未來願景。

WeWork 的多角化經營,除了共同工作空間,更計畫在大都會區如華盛頓和紐約推出 WeLive 共享公寓(co-living apartments),其概念是位於 WeWork 辦公室樓上的微型公寓(micro apartments),結合腳踏車停放區和花園、圖書館等休閒區域,讓共享空間變得更多元有趣,藉此觸及更多租戶。

從控制風險,到紮穩根基,最後再擴大規模,WeWork 正一步步地掀起這波共享經濟的新熱潮,成功主打「在你喜歡的空間,做你喜歡的事」。

參考資料:

1.Forbes: Inside The Phenomenal Rise Of WeWork

2.Business Insider: How WeWork became the most valuable startup in New York City

3.Fast Company: WeWork Valuation Soars To 16 Billion

4.Wall Street Journal: WeWork to Big Companies: Work With Us

5.Deskmag GCUC Global Coworking Survey Presentation 2016 Slides

6.Bloomberg: Is This the Office of the Future or a $5 Billion Waste of Space? By Andrew Rice

7.端傳媒:是工作空間,也是社群:WeWork市值破百億美元的祕密