文 / 蔡明哲

應邀 2015 HackNTU 擔任評審,有機會參與這場盛會其中一小部分,紀錄一些近距離觀察分享給沒有機會參加的朋友。

黑客松是指程式設計馬拉松(hackathon / 駭客松),程式競賽在資訊工程領域已經行之有年,近十年來的競賽作品大量以網際網路為主題,最近則以手機行動應用,近期則結合了 Maker / 硬體 / 物聯網等概念。這場 HackNTU 也是一樣,雖然沒有辦法全部組別都看過,大致感覺做網際網路應用題目的人較多,可能是網站程式技術較容易一些吧?有幾組結合了硬體裝置與感測技術,例如 VR 眼鏡,四軸飛行器,紅外線感測,雷色光感測,甚至有一組做了腦波感測。

這場 Hackathon 參加者可能超過千人,評審團近百人,工作人員可能超過 200人(後來主辦單位跟我說是工作人員約 120人),規模非常龐大,台大學生動員組織能力真是驚人!不過光靠人多也不一定能辦成,這樣的規模如果以我個人經驗估計,或許要花上將近一年才能執行出來。

2015 HackNTU 的黑客松活動表訂時間大約兩天半,不過主辦單位花的時間應該超過許多。對參加者來說,活動報名之前就組隊找題目,應該也有不少組別提前開跑準備了。

全部競賽團隊有200多組,平均分配到近百名評審,我分配到其中的16組,幸好大會安排了評審助理,隨行陪同導覽尋找每一組參賽者,由於大會安排參賽組別座位並沒有固定順序,而是散落在場館各處。如果沒有助理幫忙,想找到正確組別相當困難。

場館的正前方是主舞台,參賽隊伍多到容納不下,又在地下場館開了第二區。場館前後都有飲水食物供應,側邊則是贊助廠商的攤位。依照過去的活動經驗,我覺得最困難的場地規劃問題之一是電源線路配置。千人同時參與,所有的參賽者都需要使用到電源跟網路,場館本身是台大體育館,要設置各種線路給所有參賽者使用,是件讓人頭皮發麻的大工程。這麽多人參加的室內活動,空氣品質仍舊保持清新涼爽,這點也讓我非常佩服。

這場黑客松的競賽流程先由評審團分別評選,最後彙整成績排出前 10 組,再由這 10 組上台 demo。在 demo 過程後,所有評審針對 10 組再打一次分數,然後得出最終名次。

最後十組的題目跟作品:

「城市鐵人」以城市為運動場域,將真實的鐵人三項運動,縮小化/迷你化/分散化,藉由手機或穿戴裝置將跑步/游泳/單車運動紀錄為鐵人競賽成績。

「Hearme」開發出即時手語辨識系統,使用 Intel 開發板搭配 Leap Motion 紅外線偵測,即時將手語影像轉換「翻譯」成語音輸出。上台展示時無法順利 demo,不過他們表示能夠辨認:你好,你,謝謝,請,加油五種手勢,相當有趣。

「uHu」把臉書社團購物拍賣,轉變成系統結構的拍賣服務,解決臉書社團介面的問題,提昇購物體驗。這組的實用性很高,我覺得很有機會變成商業服務。

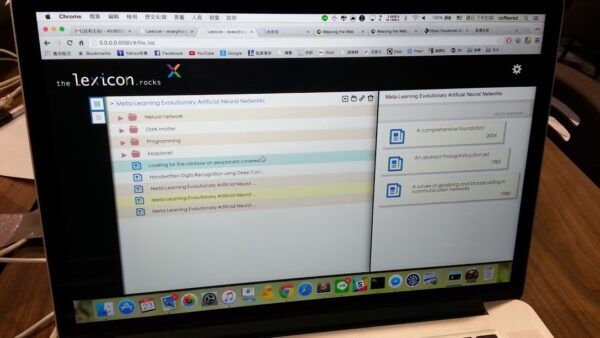

「lexicon」也是我覺得很實用的作品,他們針對學術文獻搜尋及歸檔不便的問題,設計了便利的彙整紀錄功能。如果能夠開發更完整,對於學術研究有需求的老師跟同學會有很大幫助。

「RESCUE.DRONE」來自美國加州,上台簡報時抱了很大的四軸飛行器上台,可惜沒辦法 demo。概念簡單而實用,結合無人機與紅外線感應偵測人體位置,來尋找受災民眾。

「Twig!」也是來自國外的團隊,展示過程比較完整,結合微軟的雲計算來辨識影像並轉換語言,發出合成語音,對於不同語言溝通有一定的幫助。這組成員只有兩人,但是展示時非常從容自信,也很有趣,獲得現場的掌聲很多。

MovieMatch 是以電影為主題的交友平台。還有 Din.Ben.Don 及 bentogo 這兩個作品是以找美食/訂便當,結合分享經濟的概念來設計。電影/美食是學生競賽活動中經常出現的主題,比較不容易展現特色。

「Smart Station 智慧驛站」是智慧郵筒系統,結合感測器,讓信件投入郵筒後將資訊即時傳送到雲端,使用者可透過 App 即時追蹤郵件的位置和動向。

除了這十組之外,還有一些特色作品,例如:「工程師秀秀」,透過腦波裝置測試使用者的勞累程度,並依程度隨機在畫面中跳出精選的帥哥美女圖,撫慰勞碌工程師疲倦的心靈,這組獲得這次黑客松競賽的人氣獎第一名。

在這三天活動中,參賽者花了很多心思耗盡體力,活動到了第三天看到不少人直接趴在桌上睡覺休息。但我感覺主辦單位工作人員精神體力驚人,參賽者拼命趕進度不休息,工作人員大概也不能休息。真的羨慕年輕人體力,即使到了最後階段,還能處理評審團提供的大量成績數字與 demo show。

這麼大規模的活動,在短時間內實現許多技術與創意,真得很不容易。唯一覺得比較可惜的是評審團與評審機制,包括評審專長與參賽作品關聯(例如 Open Data 應用,硬體控制等分屬不同專業),評審範疇(甚麼要評審?甚麼不應該列入評審?),評審機制(方便有效的紀錄與彙整)等。

雖然經常參加比賽的人會說參加過程遠勝於結果,不過當評審規則不清楚時,台上參賽隊伍屢屢被評審問到商業模式有關的問題,應該是很傻眼吧?我覺得既然是黑客松,讓參加者一起開開心心的玩技術,做做應用,這是最棒的,況且三天時間也來不及完整思考目標使用者需求或商業模式。

主辦單位正在陸續彙整更多相關資訊,有興趣的朋友可以追蹤他們的臉書 https://www.facebook.com/hackNTU,也請業界朋友多多鼓勵這群熱血青年們。謝謝 HackNTU 的熱血跟投入,希望明年還能繼續參與 HackNTU!