在大學時,曾經上過一門關於哲學的課。課裡面提到,當一個東西對一群人來說有意義時,人們就會為它取一個名字。當一個觀念必須被記住、流傳時,人們就會發明名詞和形容詞來表達、描述這個概念。

文 / Sean Cheng

在某些早期少數民族中,「誠信」這個名詞可能在他們的語言中沒有對應到的詞,因為在他們的文化中不需要誠信這個概念 ( 可能因為大家都誠實以待,也有可能是因為誠信的人在他們的文化中活不下去 )。這樣的現象在俄文中也可見到,如同這篇研究中所提到的,一開始他們的語言中只有 “белый” ( 白色的、亮的 ) 和 “чёрный” ( 黑色的、暗的 ),之後才出現紅色、黃色等詞 ( 在紅色和黃色被”發明”之前,它們會被歸為亮的或暗的 )。

而在加勒比原始民族的語言中「靈魂」、「生命」、「心」,這些概念是用同一個名詞來描述的。一個國家、文明的語言就像是一棵樹,一開始透過比手畫腳的根開始長出,然後透過認識、描述實體的物品開始長出分枝,最後透過彼此的交流、描述抽象概念來長出最末端的滿叢枝葉,甚至是充滿價值的果實。若我們站在語言的枝葉上看著那些還在長樹枝的時代和民族,會很驚訝為什麼他們的言語可以這麼匱乏。

在現代這個文化密切交流的小世界中,我們可以站在這棵長了5000年的樹上,去了解和探索另外一棵樹所擁有的特殊果實。在西方文化中 Leverage ( 利用手中的力量、金錢,去槓桿爭取到十倍甚至百倍的力量、金錢 ) 和 Traction ( 產品或是文化顯著的吸引用戶族群,並且越來越好、越來越明顯 ) 都是挺經典的概念。在中方文化中「禪」、「道」、「功夫」還有「關係」,都是西方文化十分欣賞 ( 甚至拿來商業包裝 ) 的經典概念。

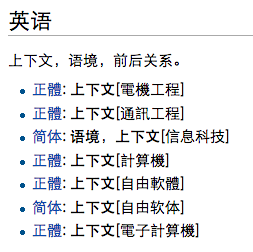

而我個人目前最喜歡的一個特殊英文名詞叫做 “Context”,在中文裡我們沒有特別對應的詞。硬要對應的話,有人會叫它「上下文」、「語境」等等。有趣的是關於這個詞,中文似乎只使用在比較電機、資訊方面的術語中。

它存在的原因是,西方語系的人清楚知道:「在一個整體中,周圍的環境、因果脈絡、環境設定等東西,會根本性的影響「事件」本身的意義。」而 Context 就是指這些周圍的環境、因果的脈絡。(因此在和受過西方教育的人說話時,如果意思不夠清楚,他們就會說:”What’s the context?”)

初次接觸 Context 這個詞是在學寫程式的時候。在程式中,範本 (Template) 和情境內文 (Context) 合起來變成一個完整的句子,像下面這個例子。

>>> t= Template"My name is {{ my_name }}."

>>> c= Context"my_name" "Adrian"

>>> t.render(c)

"My name is Adrian."

獨立來看,範本 (Template) 和內文 (Context) 可能都無法傳達任何完整的意思,但是當它們拼在一起的時候,意義就產生了。

從程式的角度來看,Context 和 Template 必須要完整的吻合,兩者才能產生意義。所以精確一點的來描述 Context 這個概念,我們可以說它是: 經過精密計算和鋪陳環境後,丟入幾個事件,讓它們和環境彼此完美吻合,引發我們想要的效果。

這個概念可以用來經營品牌、誘發購買行為、讓員工投入工作、讓人重視某些比賽或團體、使人加入直銷或宗教……。有心人事可以營造出一整個環境 (時間性或空間性的) ,並在最後引發幾個事件,讓人們做出自己平常不會做出的事情 — 例如讓人們和家裡斷絕關係加入宗教團體,或讓高學歷的學生去做直銷。

但或許舉直銷和宗教的例子不太好,因為它們沒有一些能獨立抽出的「事件」可以討論。在做業務的體系中,新進人員都要和帶自己的人學習如何應對進退、如何 Close (成交) 掉一個交易。比較有經驗的學長姊們會帶著新人示範自己怎麼樣成交一個案子,把 Close 的步驟都解釋給新人聽,但很多時候新人的成功率就是會遠低於這些學長姊,即使他們已經照做了所有的步驟。

在中文裡,我們沒有 Context 這個詞。換句話說,其實我們並沒有 Context 這個概念,因此大多數人不會主動的去營造和察覺 Context。當大家學習一個東西的時候,大家學的是看的見、摸的著的事件 (Event)、步驟 (Step),認為只要把步驟都做對,事件都讓它發生,最後的結果就會是一樣的,這是一種線性的思考方式。

理解步驟->執行步驟->發生事件->得到結果

但實際上,當我們希望影響一個人的「決定」(Decision) 時,所有步驟的目的其實都是在佈置一整個 Context,等它佈置好了,我們就能一舉引發事件讓對方做出我們希望的決定。但假如這些步驟沒有佈置到整個 Context,那接下來的步驟可能就一點意義都沒有。

例如: 我們送一個禮物給朋友或客戶,他們有可能有兩種想法,一種是我們送他的東西是順手帶的,只是客套,也有可能覺得我們很重視他,願意特地送禮物給他。第一種情況他們不會有任何的虧欠、感激的心理,第二種情況則會累積一些「好像該做些什麼來回報」的心情在他心中,於是在接下來幾分鐘內,與他相處時的 Context 就不一樣了。

這樣 Context 的概念其實很像另外一個專有名詞: Nudge — 改變周遭的環境去促使人們去做出一些你想要他做的事情。Context 的建立就像是一個隱形的蜘蛛網慢慢纏繞在周圍,到最後當人們要做自由意志的決定時,讓人身不由己的往另個方向去。

說的有點太多、太雜了。其實我真正想說的是,很多時候我們都會問別人:「你做出這個決定的理由是什麼?」「為什麼你會犯下這個罪行?」「你提出什麼條件讓對方答應了交易?」並且期待他們說出:「因為我看到A所以做出B這個決定」「因為某個人做了某件事情激怒了我」「因為…所以…」…我們期待這種確定因果的答案。

但只要 Context 不同,其實 A 就不一定會導致 B,在真實的世界中,情境 (Context) 的影響力超乎很多人的想像,有時它的重要性比個人意志大的多。在「異鄉人」中,主角「因為陽光太過刺眼」而殺人,但這是一個原因、還是整個情境中的一個小環節?

因此我們該問:「在什麼情境下,你做出這樣的行為」「在什麼情境下,你們達成了協議、完成了交易」。在維基辭典中它對Context的例句就是:In what context did your attack on him happen? – We had a pretty tense relationship at the time, and when he insulted me I snapped.

人們都很喜歡線性的因果關係,因為 A、所以 B,直覺又容易理解。我們看到別人成功,就想照他的「行為」來重複他的成功。我們期待只要和別人的「行為」相同,結果就會和他們一樣,但實情是,當下的「外顯行為」、「步驟」只是看得見的表象,這些行為所造成的「效果」其實是這些行為和他們過去建立的 Context,共同配合所產生出來的,沒有 Context 的配合,這些行為就一點效果也沒有。(從這種角度來看,建立 Context 用中文來說可以說是「佈局」)

因此,若我們想了解一件事情為什麼會發生? 為什麼人們會做出某些決定? 我們該觀察的更廣泛些,不是只觀察主角的行為本身,而是更仔細用心的去體會這整個”局”是怎麼佈置起來的,為什麼在這個 Context 下,人們會做出這樣的決定 — 我想才是我們該仔細觀察、思考、模仿學習的重點。

如同開頭所說的,Context、Leverage、Traction 這些只存在特定國家的語言,常常都是那個國家文化和思想的結晶,希望這篇文章有將 Context 這個抽象概念的結晶闡述清楚,讓大家更有興趣理解、使用這樣的概念。

訂閱 vide 最新訊息: vide 臉書粉絲頁 http://facebook.com/videmedia

3 則留言

很有趣的題目。想補充的是,context在中文中,翻成「脈絡」應該合適。

這篇講得很好,解答了我長久以來在論文中看到context卻不知道該如何解釋的疑惑!

感覺是背景脈絡這個意思,但是說不上來,您舉了很多例子解釋這個概念,很棒,謝謝你的分享~